Mes mots au retour de Tulkarem…

Après trois semaines de silence, je reprends ma correspondance avec vous. En fait, j’ai bien essayé de vous écrire – et j’ai même passé plusieurs heures devant mon ordinateur – mais les bons mots ne venaient pas. Il est tellement facile d’écrire sans se soucier des conséquences de ses paroles ; je voulais trouver de beaux mots, de bons mots, des mots qui construisent la paix et non des mots qui provoquent encore plus de maux. Je voulais trouver des mots plein d’amour et plein de sens, des mots qui tremblent à l’occasion, des mots qui n’ont pas peur de dire la vérité, mais qui en même temps respectent la dignité de ceux qui les vivent. Pour les trouver, il m’a fallu aller à Tulkarem, au Nord de la Palestine. J’ai parlé à plein de gens, des gens du Québec, de Palestine et d’Israël afin de comprendre pourquoi mes « mots » étaient en crise. J’ai réalisé à quel point il est facile de sombrer dans l’activisme et d’y perdre ses mots parce qu’à force d’agir sans prendre vraiment le temps de réfléchir à fond, tout se met à virevolter et les mots ne produisent que du bruit.

Quelques mots sur Tulkarem

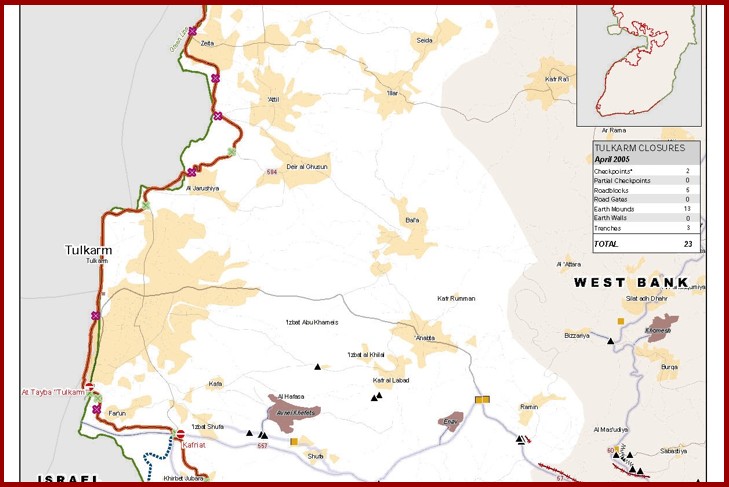

De Jérusalem, il faut environ deux heures trente et franchir cinq checkpoints (Qalandia, Atara, Za’atara, Jit et Anabta…) pour se rendre à Tulkarem. Tout au long du trajet, se dévoile au voyageur un paysage féerique de collines truffées d’oliviers et de routes serpentant dans les vallons. Quant à Tulkarem, il s’agit d’un gros village de 60,000 personnes typiquement palestinien ; il n’y a que deux internationaux (à part les accompagnateurs œcuméniques). Tout le monde connaît tout le monde et on ne parle que peu l’anglais. Le chant du muezzin d’une des soixante mosquées est immanquable, cinq fois par jour, à compter de 4 heures du matin. Faire son marché peut prendre une journée puisqu’il faut discuter avec tout le monde. Il est habituel de prendre le thé chez plusieurs personnes dans une même journée, surtout pour les internationaux que les gens se font un honneur d’accueillir.

Selon ce qu’on m’a raconté, Tulkarem a beaucoup changé en 20 ans, et surtout depuis construction du mur et de la barrière de sécurité en 2003 (ce que certains appellent la troisième Nakba). Avant la seconde Intifada en 2000, beaucoup d’Israéliens de Netanya (à 15 km environ) venaient magasiner à Tulkarem alors que les Tulkarémites allaient se baigner à Netanya, dans la Méditerranée. Environ 16,000 personnes, selon B’tselem, travaillaient en Israël et les liens entre Israéliens et Palestiniens étaient cordiaux. Même que la plupart des habitants de Tulkarem parlent hébreux. Aujourd’hui, seulement 1000 travailleurs tulkarémites obtiennent le permis pour aller en Israël et ils n’ont pour seule issue que le checkpoint de Ser Ephraïm (un immense terminal opéré par une firme de sécurité privée – et oui ! la privatisation est en Israël aussi !). Le tracé du mur a aussi coupé plusieurs agriculteurs de leurs terres (tout près de 20,000 danums, soit 2,000 hectares, selon le Applied Reseach Institute de Jérusalem) qu’ils ne peuvent atteindre désormais s’ils, ou leurs enfants, ne possèdent pas un permis valide. Évidemment, l’économie de la ville en a aussi pris pour son rhume avec tous ces gens au chômage et la perte des clients pour l’agriculture et l’industrie locales. Aujourd’hui, Tulkarem dépend principalement des salaires versés à la fonction publique par l’Autorité palestinienne (et donc de l’aide internationale). Le boycott du Hamas depuis janvier 2006 (dont le Canada a été le premier protagoniste) a eu des conséquences dramatiques, contribuant à un appauvrissement collectif ressenti de manière encore plus difficile dans les deux camps de réfugiés de la ville (comptant autour de 27,000 réfugiés de la guerre de 48, provenant principalement d’Haïfa).

Il serait cependant faux de n’insister que sur les difficultés de la vie à Tulkarem. Bien au contraire, tous les gens que j’y ai rencontrés et avec qui j’ai tenté d’entrer en dialogue (mon arabe limité s’améliore tranquillement, swayy, swayy !) sont d’un accueil et d’un courage fantastiques. Aujourd’hui, c’est deux histoires de courage et de persévérance malgré la peine et la souffrance que j’ai envie de vous raconter.

Six heures du matin, à la barrière agricole de Deir Ghassum

La première est celle de Khaled, un jeune agriculteur de Tulkarem. Je l’ai rencontré pour la première fois à la barrière agricole de Deir Ghassum (voir la photo ci-dessus). Tous les matins (sauf le vendredi), entre 6 heures et 7 heures, une quinzaine de bourriquots, trois ou quatre tracteurs et une centaine d’agriculteurs (ou de gens prétextant être agriculteurs et désirant aller en Israël) traversent cette barrière. Vers 6 heures se pointe la jeep militaire qui dépose à la barrière deux soldats. Dépendant des ordres, ces derniers peuvent choisir d’ouvrir directement la porte et d’inspecter, deux par deux, les permis des agriculteurs ou bien les faire passer un par un au détecteur de métal (en pleine campagne !) Après que tout le monde soit passé, ils ouvrent alors la grande porte pour laisser entrer le cortège d’ânes et de tracteurs. Le matin où j’y étais, nous avons eu droit à la grande porte. Nashkour Allah ! (Dieu merci !) Appelant les agriculteurs deux par deux, un soldat vérifie alors les papiers et inscrit tous les passants sur une liste tandis que l’autre continue à viser les gens de la pointe de sa mitrailleuse… au cas où… je ne sais trop quoi…

Or, vous comprendrez vite le gros du problème : la barrière est ouverte trois fois par jour (de 6 à 7, de 11 à 12 et de 16 à 17 heures) et pour la traverser, il faut un permis valide. Pour qui est en retard, ou si les soldats tardent, il faut attendre la prochaine ouverture de la barrière. Ou encore, sans permis valide, pas de traversée. Le matin où j’y étais, trois personnes n’ont pu la franchir : deux fils d’agriculteurs parce qu’ils n’ont pas de permis (ce n’est pas la période des récoltes car alors il y a parfois des exceptions) et l’autre parce que son permis ne lui permet de traverser que la barrière d‘Atil, deux kilomètres plus loin… On leur a tous dit d’aller au « Matak » (le bureau de coordination entre l’Autorité palestinienne et l’armée israélienne qui émet les permis). En plus de perdre une bonne partie de sa journée à attendre au Matak et de dépenser une fortune pour remplir les formulaires, un agriculteur « chanceux » obtiendra un permis pour deux ans, alors que le malchanceux (dépendant de ses antécédents et de la location de sa terre, je présume), aura à le renouveler aux trois mois, voire au mois, si le permis ne lui est pas carrément refusé pour des raisons de sécurité. Selon un Andreas Indregard leur d’UNOCHA à Naplouse il s’agit d’une lente stratégie d’annexion du territoire puisque de plus en plus d’agriculteurs abandonnent leurs terres, découragés. Or, en Israël s’applique toujours la loi ottomane sur les terres agricoles : si elle n’est pas utilisée pendant trois ans, elle devient propriété de l’État.

Pour en revenir à Khaled, la beauté de son histoire repose simplement dans sa tenace volonté de ne pas abandonner sa terre (ce qui arrive malheureusement à beaucoup). Mieux encore, ce jeune agriculteur qui parle couramment l’arabe, l’hébreu et l’anglais a décidé de se faire l’ambassadeur de ses collègues agriculteurs et de les aider dans leur lutte pour ne pas perdre leurs terres, notamment en entretenant un contact régulier avec nous. Lors de mon bref passage de trois jours à Tulkarem, j’ai eu la chance de rencontrer à deux reprises Khaled : une fois à la barrière où il nous sert souvent d’interprète et l’autre à la maison. Il était venu nous visiter avec un autre collègue agriculteur qui a d’énormes problèmes avec le renouvellement de son permis. Il voulait aussi nous parler d’un document de l’armée qu’il a reçu (et que l’ONU à Naplouse n’avait pas après vérification le lendemain !) concernant le « retraçage » de la barrière de sécurité.

Six heures du soir, au camp de réfugié de Tulkarem

Le lendemain de ma visite à la barrière agricole, mes collègues et moi sommes allés rendre visite à une famille au camp de réfugiées de Tulkarem. Escortés par une ribanbelle d’enfants scandant à qui mieux mieux des « How are you ? » et « What’s your name ? » tout en pointant les étrangers (ou les étranges !) du bout du doigt en riant. Nous avons joint la famille dans les fous rires. Après quelques minutes, une voisine a fait irruption, voyant que nous étions des étrangers et pensant que nous pouvions l’aider. Elle a commencé à nous raconter sa triste histoire en arabe, alors que Samar, notre principale partenaire à Tulkarem, nous la traduisait en anglais. Comme celui de tant de Palestiniens, ce récit est dramatique : depuis trois ans, un de ses quatre fils est en prison pour une durée totale de 6 ans. La cause ? Il a lancé des pierres aux soldats lors de la seconde Intifada. Or, la prison est située totalement au Sud du désert du Néguev, à plus de cinq heures de route de Tulkarem et naturellement, pour y aller, il faut obtenir un permis (ce qu’Israël offre rarement, pour des raisons de sécurité). Selon Noha, la coordinatrice locale de la Croix-Rouge à Tulkarem qui organise avec les familles une visite par semaine dans une prison d’Israël, il est fréquent que l’on refuse le permis aux parents. On l’accorde plutôt à un mineur, un proche du prisonnier (au petit frère ou à la petite sœur). Dans le cas d'Um Ashraf, elle a eu l’occasion de rencontrer son fils à travers une vitre crasseuse pendant une heure à quatre reprises en trois ans. Lors de ces visites exceptionnelles, le départ de Tulkarem avec l’autobus de la Croix-Rouge s’effectue à 4 heures du matin et le retour est à 23 heures.

Malheureusement, la souffrance de cette mère est loin d’être unique… Jusqu’à présent, je n’ai rencontré aucun Palestinien qui n’a pas un membre de sa famille ou une connaissance en prison. Après nous avoir raconté son histoire, Um Ashraf nous a demandé si nous pouvions l’aider puisque nous sommes des Occidentaux. Samar lui a alors répondu que nous pouvions écrire un rapport pour que plus de gens soient au courant de sa souffrance. Vous pouvez facilement imaginer à quel point je me sens ridicule dans ce genre de situation d’autant plus que les gens qui peuvent changer la situation, les « tout-puissants » qui lisent mon « rapport », c’est vous ! En fait, le plus déchirant pour moi dans l’histoire de cette femme est certainement ce sourire fier et persévérant qu’elle affiche malgré toute sa souffrance et de l’entendre dire : « Mon fils est une part de moi. Pourquoi ne viennent-ils pas m’arrêter, au moins je serais avec lui. » Au camp de Tulkarem, l’inquiétude d’une mère pour son fils est l’inquiétude de tout un camp : l’armée viendra-elle aujourd’hui, cette nuit, avec les chiens ? Qui sera arrêté, assassiné, sans procès ? Combien de mères et de pères seront privés de leurs fils ?

Un baume sur mes mots dans une cuisine israélienne

Face à tant de souffrances, mon attitude spontanée est souvent de maudire Israël, une réaction évidemment assez malsaine puisque tout Israélien devient facilement un bourreau à mes yeux et que la majorité d’entre eux sont tout aussi « puissants » que vous et moi. Une large part de mon silence des derrières semaines est justement dû au fait que je ne pouvais écrire à propos des Israéliens sans ajouter aux maux par mes mots, sans jeter de l’huile sur le feu. Hanté par la situation des agriculteurs et des prisonniers palestiniens, c’est mystérieusement en allant à un congrès quelques jours plus tard sur la militarisation et les genres, à Neve Shalom/Wahat as-salam, que mon vocabulaire paralysé (et peut-être même constipé) a retrouvé vie.

En bref, ce n’est pas tant les grandes conférences de la journée qui m’ont touché mais le contact avec une centaine d’Israéliennes (et quelques Israéliens) militant contre l’occupation, la plupart ayant été des objecteurs de conscience. Mieux encore, on m’a invité à joindre l’équipe qui préparait le souper dans la cuisine. Si au début je me sentais aussi lourd qu’une poche de patates, les trois heures de conversation en anglais et en hébreux, quelques larmes communes versées autour des oignons et surtout un cœur à cœur sur la difficulté d’être pacifiste (et même d’être en désaccord avec ses parents) dans une société qui ne conçoit sa sécurité qu’en termes militaires, m’ont fait tellement de bien. Au fond de moi, je sentais qu’entre les agriculteurs privés de leurs terres, les mères palestiniennes privées de leurs enfants emprisonnés et ces jeunes activistes plus souvent qu’autrement pointés du doigt comme des lâches ou des « self-hating Jews », il y avait une continuité. Au milieu de l’ail, des piments et des tomates, avec ces nouveaux amis israéliens, je sentais pour une des premières fois que la paix était possible, à condition que des gens de tous les milieux (des activistes israéliens, des résistants palestiniens, des étrangers préoccupés) se mettent ensemble pour la construire. Je sentais que le courage de recourir à d’autres mots, aussi simples que ceux que l’on utilise dans une cuisine, est nécessaire pour mettre fin à tant de maux.